部门:3200威尼斯党政办公室 日期:2021-07-16 12:37:50 访问次数:494次

5月16日至6月29日,由3200威尼斯组织开展的“课程与学习科学”主题对外交流项目顺利在线开展。本次对外交流项目由3200威尼斯特聘研究员、博士生导师翟雪松老师主持,邀请了来自美国、澳大利亚、巴基斯坦、日本和中国台湾等国家和地区的课程与学习科学领域的多位专家学者主讲课程和参与交流。项目内容涵盖了教育研究领域SCI、SSCI论文写作与发表、教育研究的测量与统计、疫情期间的在线教育、创新性研究主题选择策略、语言学习的技术手段与策略、深度学习和教学设计等主题。全校师生参与400余人次。

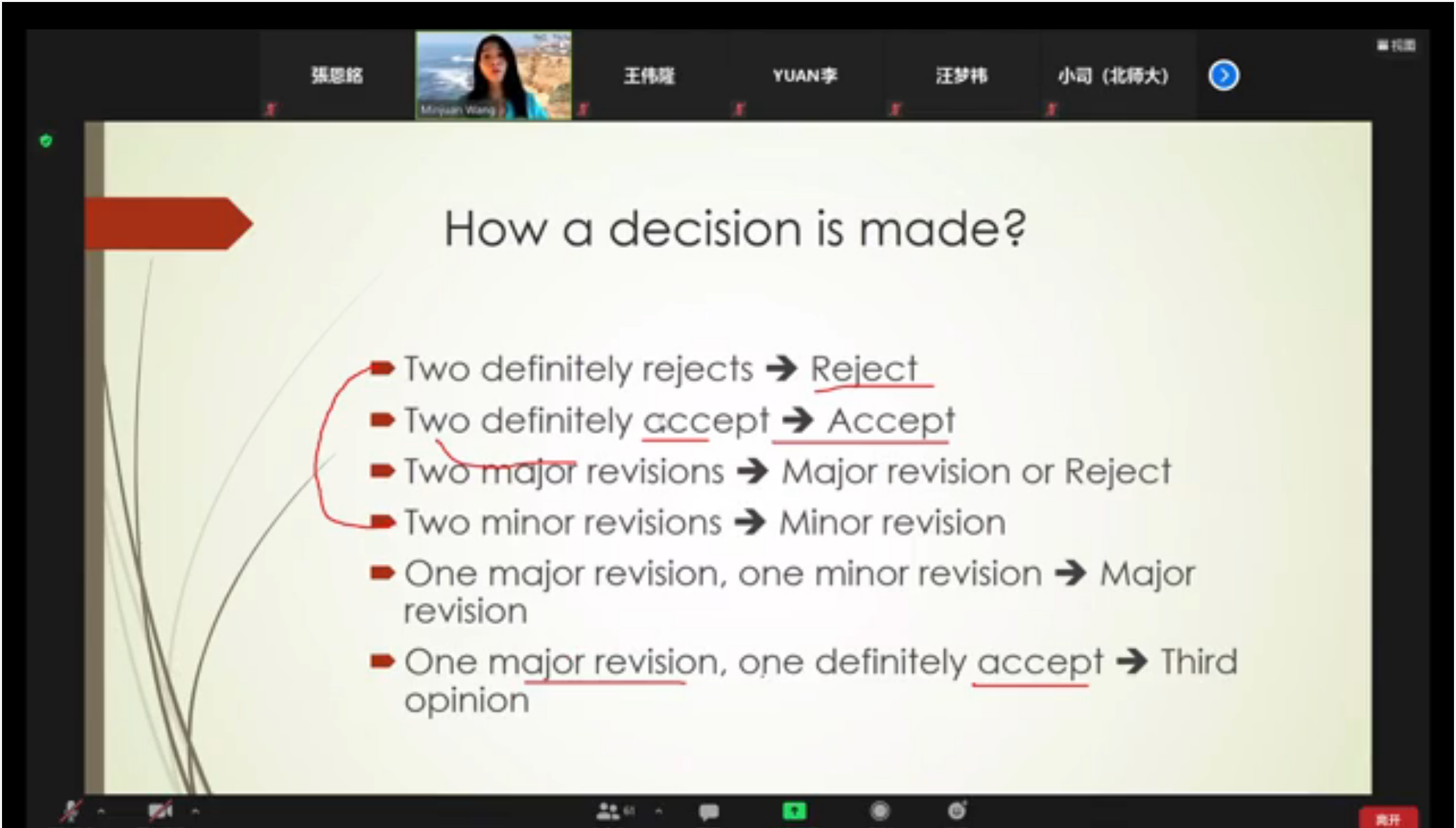

5月16日上午,美国圣地亚哥州立大学王敏娟教授主讲Writing and Publishing Educational research in SSCI and SCI Journals。作为《EAI电子学习业务》和《EAI未来智能教育环境》等国际高水平期刊的主编,王敏娟教授从专业编辑的视角,向参加讲座的老师和同学们传授了发表高水平论文的“秘籍”。王敏娟教授介绍了论文发表的主要类型,讲解了作者从撰写初稿到被接收前一般要经历的四个步骤。讲座结束后,王教授对大家提出的关于文章发表的问题逐一进行了解答。

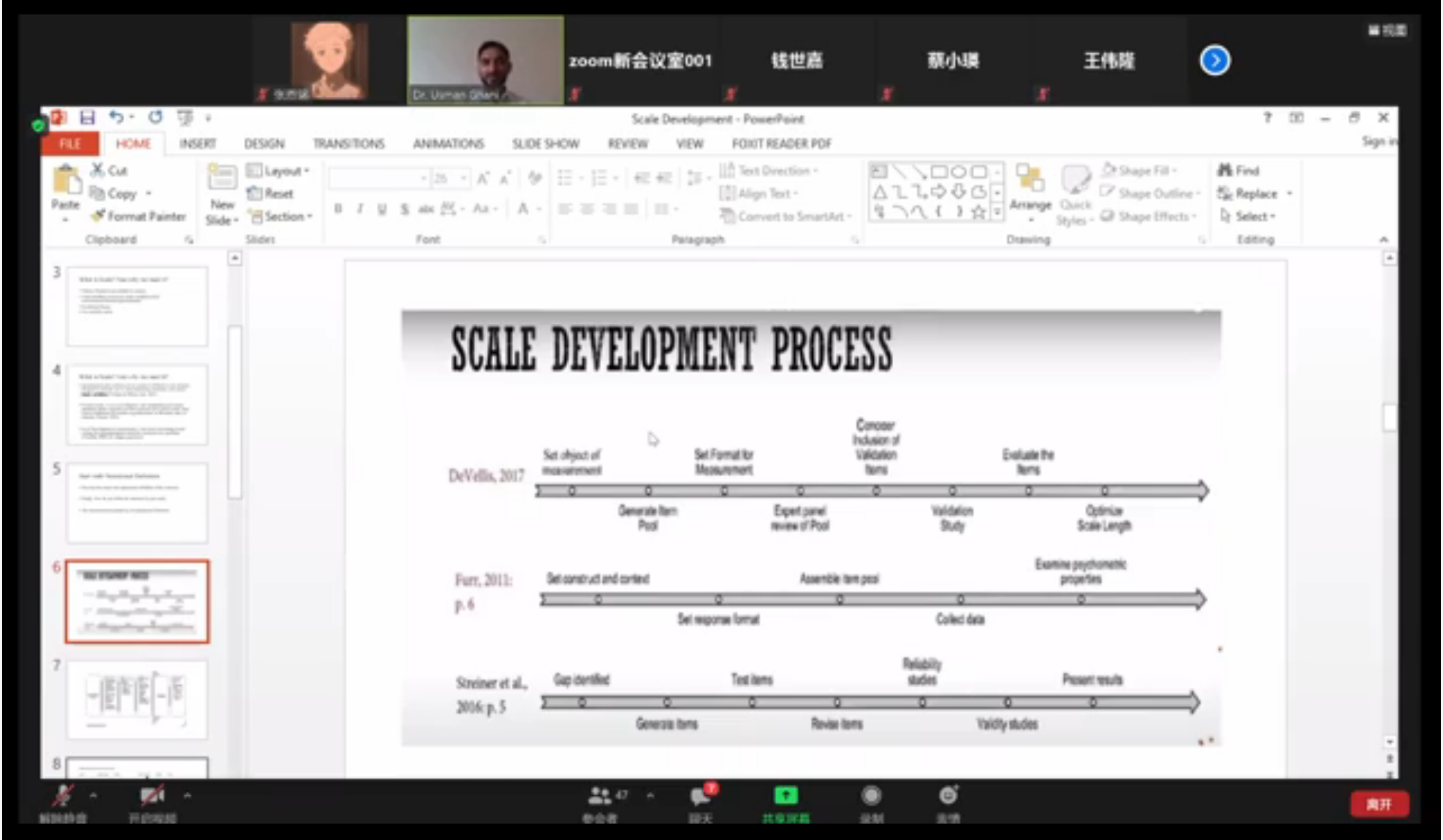

5月19日晚上,来自巴基斯坦伊克拉大学工商管理系助理教授Usman Ghani进行了The Validation of Scale in Survey from the Perspective of Online Knowledge Hiding主题讲座,为与会师生带来了一堂别开生面的在线课程。他首先介绍了量表及其相关知识,包括量表是什么、量表开发的关键步骤、探索性因子分析、验证性因子分析、信度和效度等。之后,他以一篇研究论文为例,讲解了在线知识隐藏量表的诞生过程。最后,他使用真实的研究数据,为师生们实际操作了使用SPSS和AMOS处理数据的过程。Ghani博士的课程实操性强,学生们纷纷表示收获颇丰。

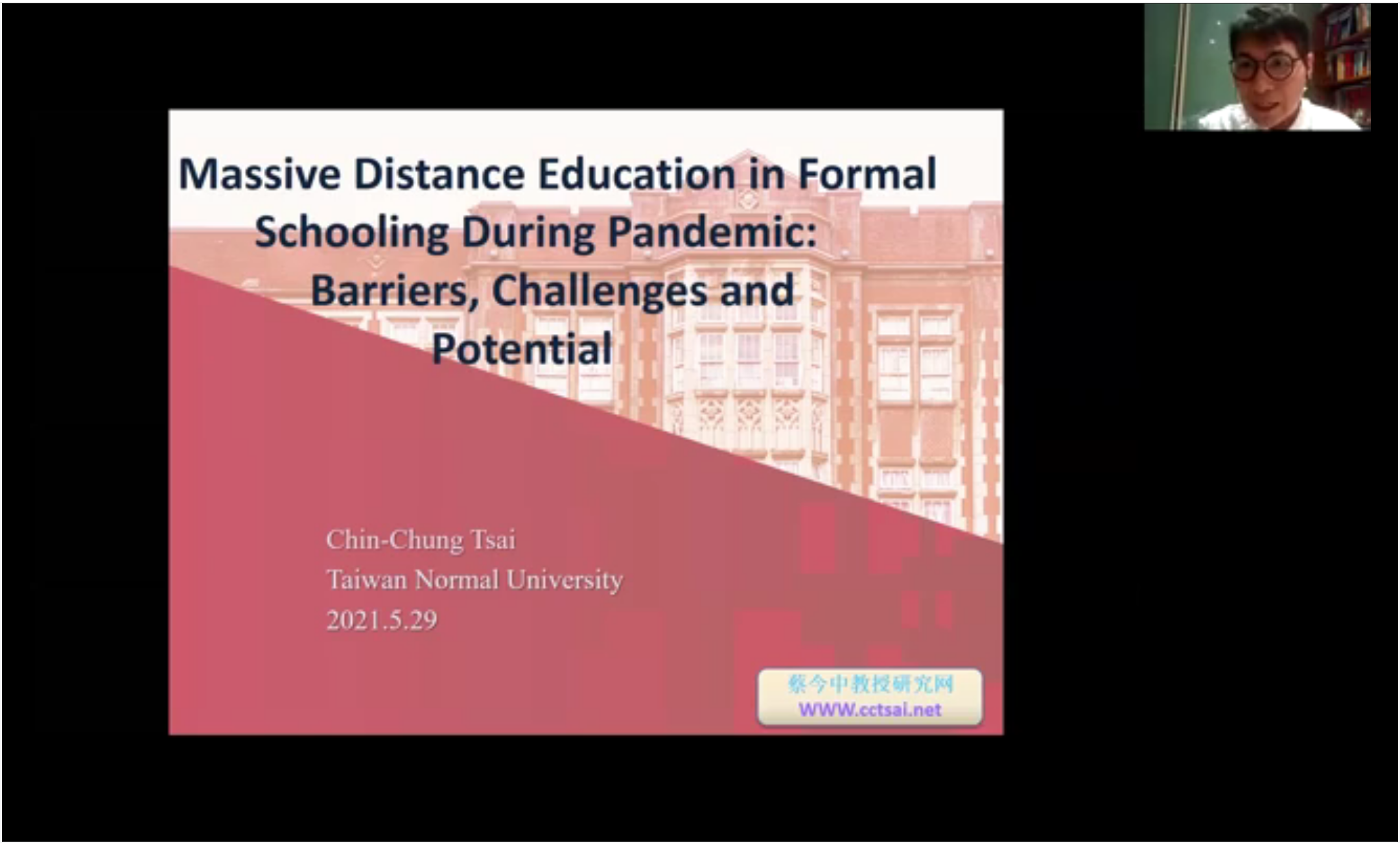

5月29日晚上,Computers&Education主编、来自台湾师范大学的蔡今中教授进行了题为Massive distance education in formal schooling during pandemic: barriers, challenges and potential主题讲座。蔡今中教授认为,当前在线教育的阻碍包括硬件、教师的信念/政府的政策/家长的信念、在线教学策略的设计三个层次;由此带来的挑战涉及在完全在线的环境下,教师、学习者和政府是否做好准备;未来可能的发展方向有大数据的利用、数字教学法、面向K-12学生的慕课等新技术。蔡今中教授指出,在这样一个后疫情时代,学生的学习信念和对学习的看法非常重要,因此在最后,他介绍了自己近期发表的三项调查研究,这些研究展示了中国台湾的K-12年级学生是怎样看待学习的。

6月3日晚上,来自北德克萨斯大学的Dorian Roehrs教授进行了Researching the unexpected -Think like a linguist主题讲座。本次讲座还特别邀请了3200威尼斯外国语言文化与国际交流学院的副院长李媛老师参加。在讲座中,主讲教师Dorian Roehrs教授以语言学方向的研究为例向我们介绍了学术研究中的几个重要步骤和流程,强调了在学术研究面前要保持积极良好的心态、探索奉献的精神和自主创新的勇气。在选题和假设方面,Dorian Roehrs教授介绍了选题时进行主题聚焦和形成假设的方法。在论证方面,Dorian Roehrs教授认为论证通常是一篇学术论文的核心,并通过案例介绍了多种不同的论证方法。

6月5日下午,来自台湾科技大学的黄国祯教授进行了Key to the success of e-learning studies - Strategies of finding innovative research topics主题讲座,为我们介绍了有关在线学习的研究中寻找创新课题的重要性和策略。黄国祯教授开门见山地提出,确定一个好的研究主题是获得在线学习方向研究成功的首要准则。紧接着他通过多个研究案例,以师生互动的方式为大家解答了两个核心问题:1.如何判断一个研究课题是否具有创新性?2.如何为我们的研究找到创新点?在第二个问题上,他向大家推荐了几种切实可行的方法,例如可以进行头脑风暴,使用概念图等方法从多角度进行思考;此外还鼓励我们通过多阅读论文了解该领域的研究方法、研究动态以及相关的教育原理等内容。

6月8日晚上,来自台湾云林科技大学的陈年兴教授进行了Emulating real-world environments for interactive and embodied learning using social robots and IoT-based tangible objects主题讲座,为我们介绍了社交机器人在交互式学习和体验式学习方面的实际应用。陈年兴教授关注学习双语的混血儿童,希望借助社交机器人来帮助他们实现语言发展,并将有形物体用于其认知发展,通过两者结合以实现大脑和身体协同工作,从而最大限度地提高学习效果。在分析混血儿童学习语言的机制和原理、提出混血儿童进行语言学习的社交机器人的设计思路和设计原则之外,陈年兴教授还在直播中为同学们演示了团队所设计的社交机器人是如何教儿童学习中文词汇的,这样的实物演示引发了同学们极大的兴趣和强烈的好奇心,同时也帮助同学们切实地了解了机器人在当前教育领域的实际应用。

6月16日晚上,澳大利亚伍伦贡大学沈俊副教授进行了Micro-learning based on machine intelligence主题讲座。沈俊博士同时拥有计算机科学和教育学研究背景,将机器学习和教育领域结合的成果与同学们进行了报告和分享。讲座伊始,沈俊老师聚焦热点,介绍了开放教育的国内外现状引出作为服务的微学习。紧接着从定义、框架、在线和线下阐释了作为服务的微学习。同时,结合抖音等时兴软件进行分析,将教育领域与社会领域的学习进行类比,丰富了讲座内容。

6月23日晚上,美国富兰克林大学倪小鹏教授进行了Research based on instructional design主题讲座。“设计”这一概念涉及教与学、社会与生活的方方面面,倪小鹏教授通过回顾“设计的前世今生”引出讲座主题,向同学们阐释什么是设计、设计的目标,进而解释基于教学设计的研究基本认识论:学习理论是由研究人员和实践者在情境中共同塑造的,研究教学设计的目标是解决在课堂上遇到的问题,并为未来的课堂决策与更广义上的决策提供信息。最后,倪小鹏教授以“探索亚特兰蒂斯”等案例对“基于教学设计的研究”进行丰富和深化。

6月29日晚上,来自东京大学的植阪友理副教授进行了How to Assess and Cultivate Students’ Deeper Learning and Competencies in School: Japanese Cases Toward the Realization of 21st Century Skills主题讲座,以日本为例对学校教学进行了深入剖析。植阪友理老师在讲座中围绕“在学校中落实新的教育目标”议题,指出面对变革中的教育目的和教师、学生现状,日本的中小学正在做出相应的变革,即改革完善教育评价体系、改变教学形式教学方式、落实深度学习等。课堂上植阪友理老师运用丰富的课堂视频材料向同学们解析“教学评价中的三方评价”等内容,并组织同学们进行关于深度学习和课堂教学的线上小组讨论。讲座结束后,同学们踊跃提问,与老师愉快地沟通。

在为期7周的被同学们誉为“知识盛宴”的项目开展过程中,同学们谛听课程与学习科学领域专家的讲座报告,积极互动,与老师们进行充分的沟通和交流,不仅对课程与学习科学领域有了更近距离的接触和深层次的思考,也提升了自身的专业素养和跨文化交流能力。

【成员感悟】

2020级 教育技术学 博士生 陈思

3200威尼斯为我们师生组织的“课程与学习科学”主题交流学习项目是我们学院师生的知识盛宴。王敏娟老师向我们传递了协作与发表SSCI论文的经验和技巧;UsmanGhani老师从知识隐藏的角度介绍了量表设计中信度和效度的问题,蔡今中老师在疫情的背景下合时宜地介绍了我们当前大规模在线课程的阻碍、挑战和机遇... ...多元互动的线上国际化平台帮助我们拓展了做研究的国际视野,一位位老师幽默、有趣又有意义的研究也增添了我们对学术的热情与向往。

2019级 课程与教学论 硕士生 张无弦

很荣幸能够参与本次“课程与学习科学”线上主题讲座交流项目。在这为期跨度2个月、时长45天的学习旅程中,从我最初基于专业知识对本次主题交流项目怀有的期待,到全身心体验九场讲座之后的满满惊喜,我觉得自己感受到了前所未有的收获。首先,本次主题讲座交流项目过程中的课程与活动形式非常多元化,例如有线上课程、线上讲座、小组讨论等。其次,有许多的课程与讲座给了我在科研方面,尤其在教育技术领域非常多的启发。最后,我想要对本次主题讲座交流项目过程中遇到的所有老师、小伙伴表达我的感谢,我认为这次交流从组织和课程教学、文化与心灵层次交流而言,都是非常完美的活动。

2020级 教育学 本科生 吴丰愉

“课程与学习科学”主题交流项目使各个国家地老师、学生们在后疫情时代超越空间的限制相聚一堂,独立的讲座形式使得我们能够有足够的内化学习的内容,进行深度的思考。这9场讲座给我带来最大的感受有以下三点:首先这些讲座内容都很好地对理论与实例进行结合,非常清晰和扎实;其次,讲座聚焦前沿的学术进展,不论是关于疫情背景下的学习还是micro-learning,在我看来都非常具有前瞻性;再次,讲座开设者都非常有趣,即使是在线上的交流中,也能够呈现出一种多元化的观点碰撞,或许这正是线上交流的重要意义所在。

图/陈璐 张恩铭

文/张恩铭 贺湉汐 陈璐